Maschinelles Lernen: Themenfelder und Überblick

Allgemeines

- Teilgebiet der KI: Programme verbessern sich durch Erfahrung

- Definition (Tom M. Mitchell, 1997):

- A computer program learns from experience \(E\) w. r. t. tasks \(T\) and performance \(P\)

- if its performance at \(T\), measured by \(P\), improves with \(E\)

- ML-Algorithmen erkennen Muster in Daten und lernen daraus

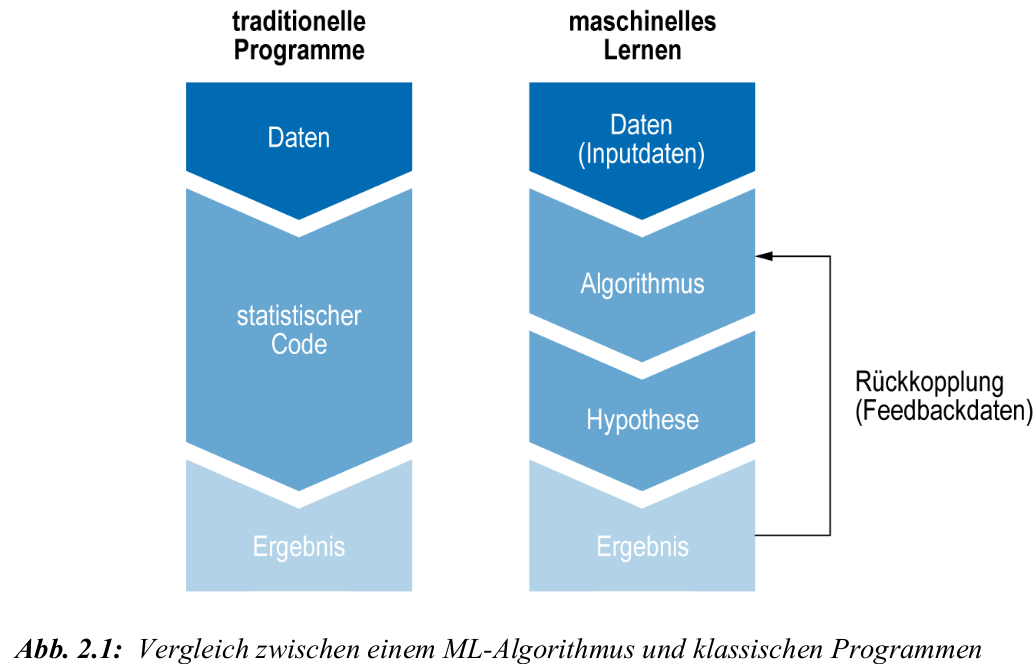

- Unterschied zu klassischen Programmen: Lernen durch Rückkopplung

- hier könnte Abbildung 2.1 stehen

Ablauf eines ML-Verfahrens

- Trainingsdaten \(\ra\) Hypothese \(\ra\) Ergebnis \(\ra\) Feedback

- Ziel: Optimierung der Hypothese durch Rückkopplung

- zwei Modi:

- Offline-Lernen: Training einmalig vor Anwendung

- Online-Lernen: kontinuierliche Anpassung im Betrieb

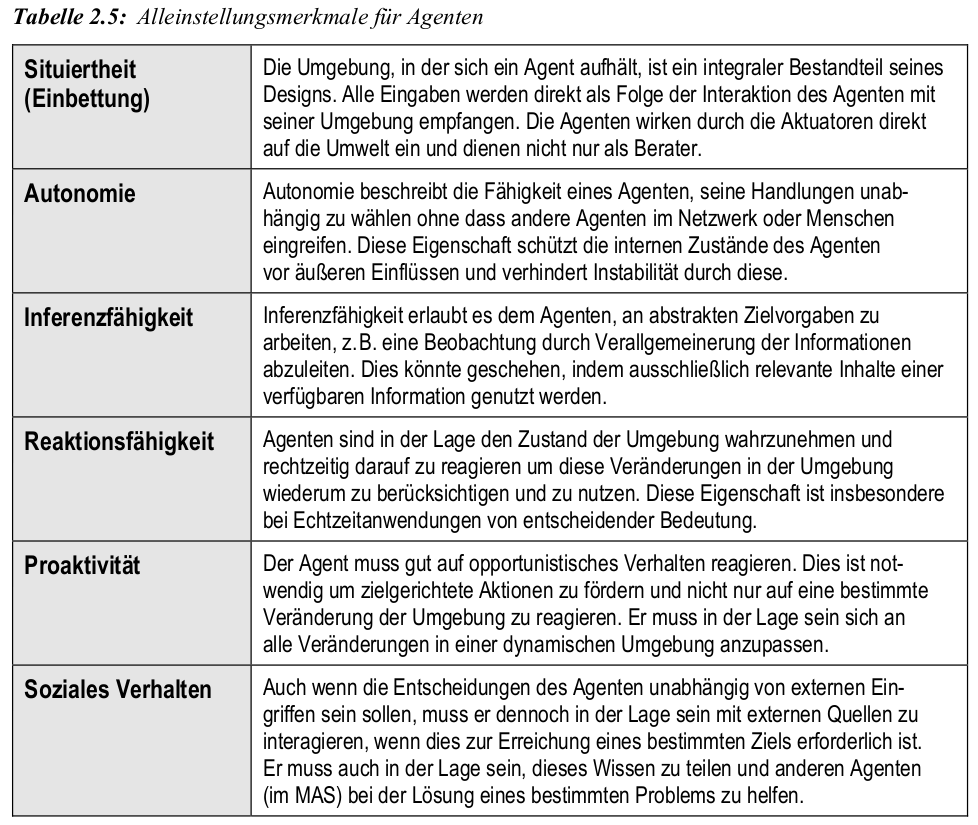

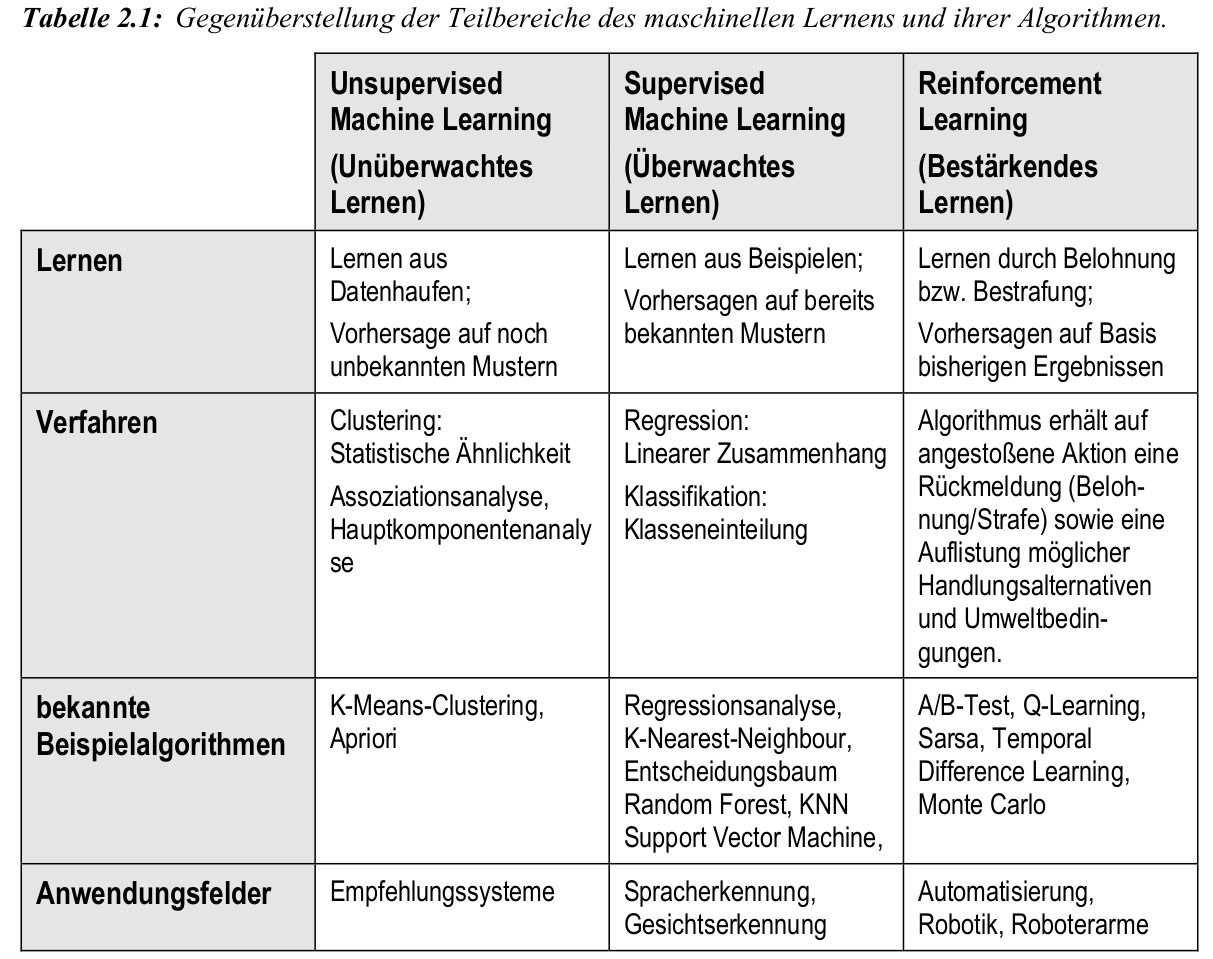

ML: Teilbereiche und Abgrenzung

Überblick

- Unsupervised Learning (UL): lernt aus nicht gelabelten Daten (z. B. Clustering)

- Supervised Learning (SL): lernt aus gelabelten Beispielen (z. B. Klassifikation, Regression)

- Reinforcement Learning (RL): lernt durch Belohnung/Strafe in Interaktion mit Umwelt

Supervised Learning (SL)

- gelabelte Trainingsdaten: \((x_i, y_i)\) bekannt für alle \(i\)

- Ziel: Modell zur Vorhersage von \(y\) aus \(x\)

- zwei Problemtypen: Regression (z. B. Temperatur) und Klassifikation (z. B. medizinische Diagnose)

- typische Anwendungen: Spracherkennung, Chatbots, Predictive Maintenance

- typische Algorithmen: KNN, Random Forest, SVM, Neuronale Netze

Unsupervised Learning (UL)

- keine Zielvariable \(y\) – nur Merkmalsdaten \(x\)

- Ziel: versteckte Muster oder Strukturen erkennen

- wichtigste Technik: Clustering

- Beispiele: Marktsegmente, soziale Gruppen, Themen in Texten

- typische Algorithmen: K-Means, hierarchisches Clustering, spektrales Clustering

- Anwendung u. a. bei Empfehlungssystemen (z. B. Netflix)

Reinforcement Learning (RL)

- Agent lernt durch Interaktion mit einer Umgebung

- Aktionen \(a_t\) verändern Zustand \(s_t\) und führen zu Reward \(r_t\)

- Lernen basiert auf Trial & Error ohne vollständiges Umweltwissen

- Ziel: Policy, die langfristig Belohnung maximiert

- zentrale Herausforderung: Exploration vs. Exploitation

- typische Algorithmen: Q-Learning, SARSA, Monte Carlo, Temporal Difference

Teilbereiche des ML (Überblick)

ACHTUNG: Auch diese Tabelle ist regelmäßig klausurrelevant

Robotik

Einführung

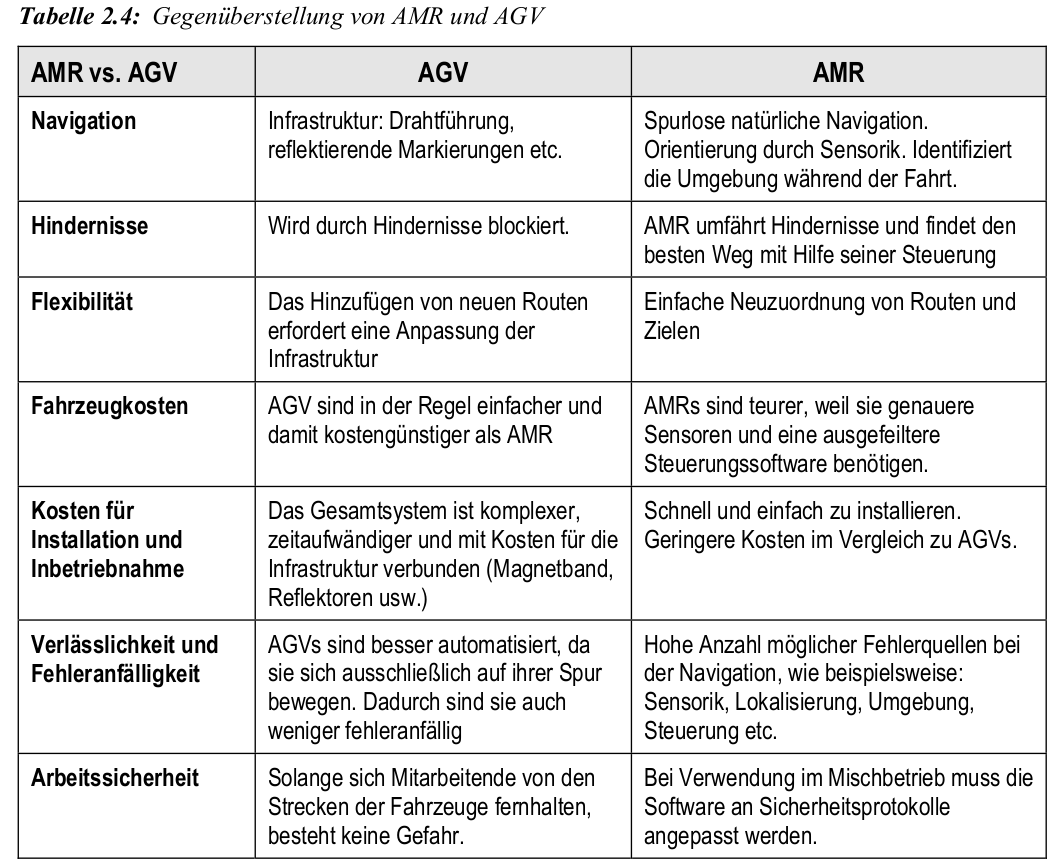

- Robotik ist Teilbereich der KI, eng verbunden mit Maschinenbau und Informatik

- Fokus: Interaktion mit physischer Welt über Sensoren und Aktoren

- zentrale Rolle in Industrie 4.0, z. B. durch fahrerlose Transportsysteme

- typische Einsatzbereiche: automatisierte Produktion, Materialfluss, Mensch-Maschine-Kooperation

- zwei zentrale Robotertypen:

- Cobots – kollaborative Roboter

- FTS/AMR – autonome Transportfahrzeuge

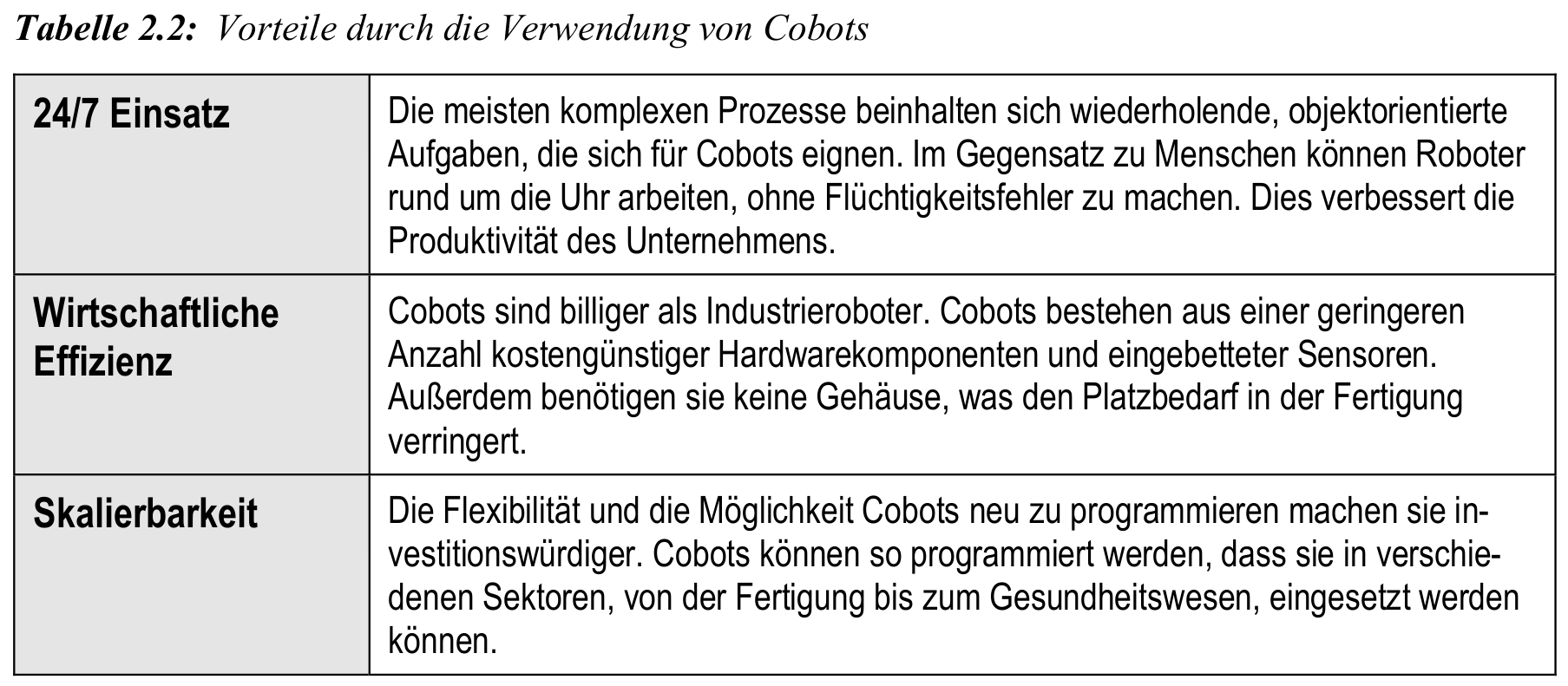

Cobots: kollaborative Roboter

- Cobots arbeiten direkt mit Menschen ohne Schutzvorrichtung zusammen

- zentrale Idee: Kombination menschlicher Flexibilität mit robotischer Ausdauer

- vier Haupttypen nach ISO 10218:

- Sicherheitsüberwachter Stopp

- Geschwindigkeit/Abstandsüberwachung

- Leistungs- und Kraftbegrenzung

- Handführung

ACHTUNG: Klausur (14.09.2024): bisher einmalig folgende Tabelle abgefragt:

Robotik: Anwendungen kollaborativer Roboter

- Pick & Place: Objekte greifen, bewegen, neu positionieren

- Maschinenversorgung: z. B. CNC-, Spritzgieß- oder Stanzmaschinen

- Prozessunterstützung: Kleben, Bohren, Schweißen mit Endeffektor

- Fertigstellung: Polieren, Schleifen, Entgraten mit Kraftsensor

- Qualitätskontrolle: Bilderfassung & Sortierung mit maschinellem Sehen

- Verpackung: Entlastung bei monotonen Routineaufgaben

- Gesundheitswesen:

- Unterstützung bei Hygiene, Vitaldaten, Blutabnahme

- automatisierte Reha-Maßnahmen

Autonome Transportsysteme

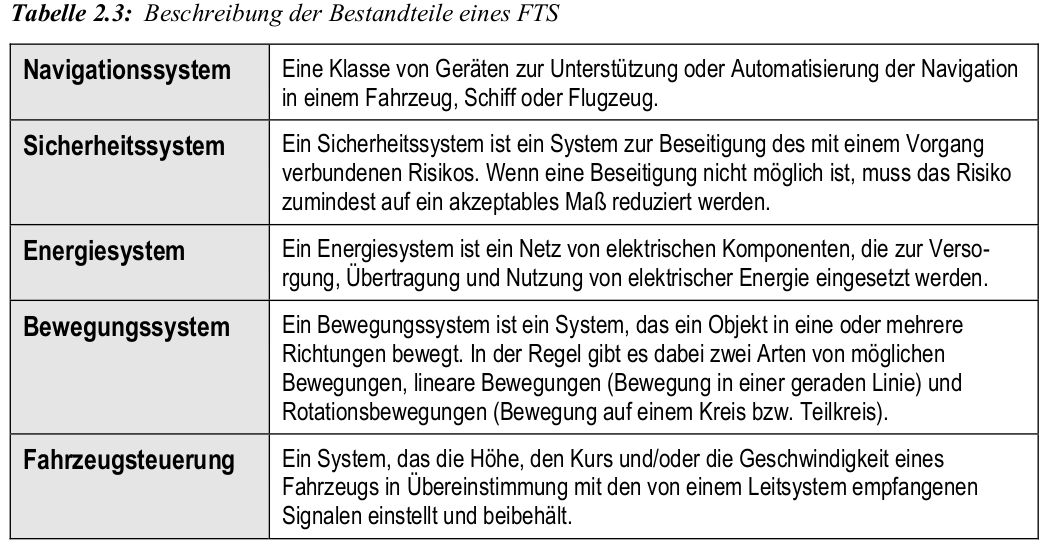

Einführung: Fahrerlose Transportsysteme (FTS)

- selbstgesteuerte Fahrzeuge für Lager, Produktion, Logistik

- zwei Typen:

- AGV (automated guided vehicle): folgen Leitlinien (z. B. Magnetband)

- AMR (autonomous mobile robot): navigieren frei per Sensorik

- Vorteile: effizienter Materialfluss, geringe Personalkosten, hohe Präzision

ACHTUNG: Klausur (14.09.2024): bisher einmalig folgende Tabelle abgefragt:

Unterschiede AGV vs. AMR

- Navigation: AGV folgt externer Infrastruktur, AMR navigiert eigenständig

- Hindernisse: AGV wird blockiert, AMR umfährt

- Flexibilität: AMR kann spontan neue Ziele anfahren

- Kosten: AMR teurer, aber geringere Installationskosten

- Sicherheit: AGV sicher bei klarer Spur, AMR benötigt Sicherheitsprotokolle

Evolutionäre Algorithmen: genetische Verfahren

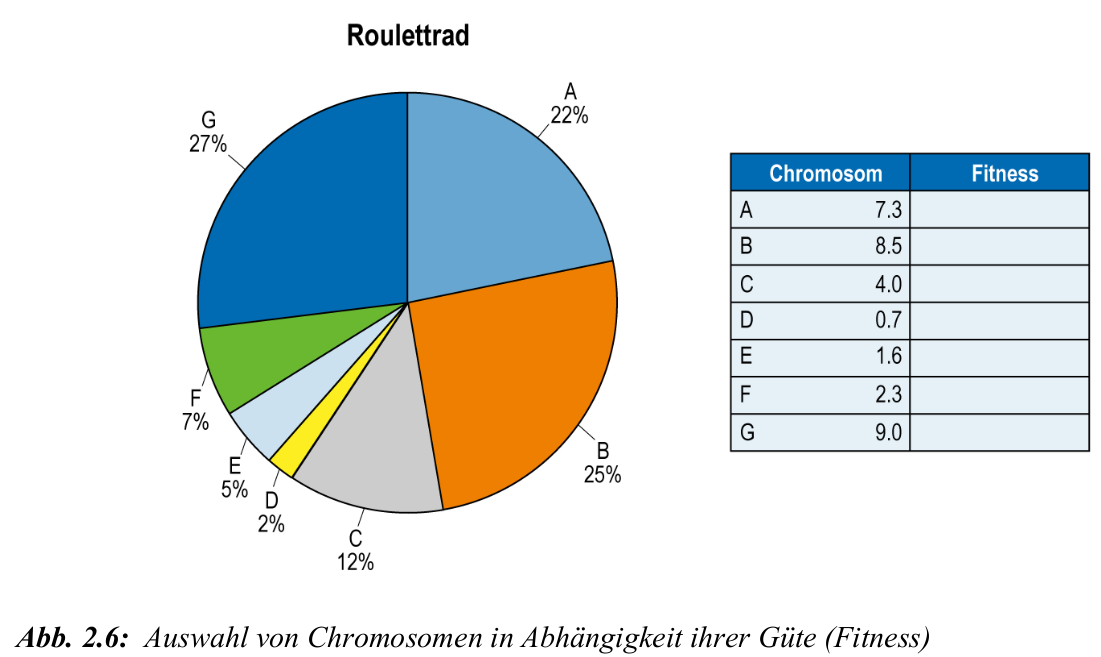

Genetische Algorithmen (GA): Grundprinzip

- heuristische Optimierung basierend auf Darwin’scher Selektion

- Lösung = Chromosom; Variable = Gen

- Ziel: mit Selektion, Crossover und Mutation bessere Lösungen erzeugen

- Fitnessfunktion bewertet Qualität jeder Lösung

Operatoren: Selektion, Crossover, Mutation

- Selektion: fittere Individuen haben höhere Auswahlwahrscheinlichkeit

- Crossover: Austausch von Genen zur Kombination guter Eigenschaften

- Mutation: zufällige Genänderung zur Vermeidung lokaler Minima

- Elitismus: beste Lösungen direkt in nächste Generation übernommen

ACHTUNG: Klausurrelevant mehrmals – Definitionen

Beachte die jeweiligen einzeln hervorgehoen Sätze !

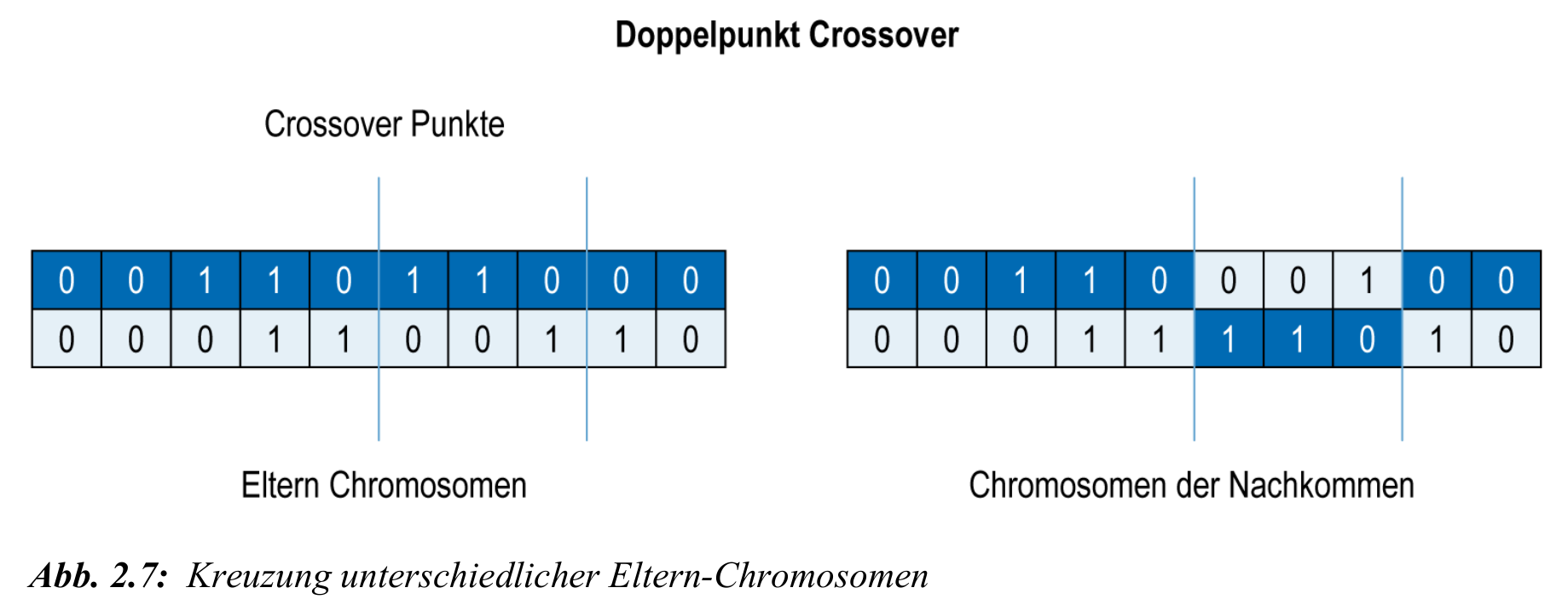

- Kreuzung (Crossover):

Die natürliche Selektion ermöglicht die Auswahl von Individuen als Eltern für den Crossover-Schritt. Dieser Schritt ermöglicht den Austausch von Genen zwischen Individuen, um neue Lösungen zu erzeugen. In der Literatur gibt es verschiedene Crossover-Methoden. Bei der einfachsten Methode werden die Chromosomen an zwei oder drei Stellen geteilt. Anschließend werden dann die Gene zwischen zwei Chromosomen ausgetauscht. - Mutation:

Mit Hilfe der Mutation werden zufällige Veränderungen in den Genen erzeugt. Es gibt einen Parameter namens Mutationswahrscheinlichkeit \((P_m)\), der für jedes Gen in einem Kinderchromosom verwendet wird, das in der Crossover-Phase erzeugt wird. Dieser Parameter ist eine Zahl im Intervall von \([0,1]\). Für jedes Gen im neuen Kindchromosom wird eine Zufallszahl im gleichen Intervall erzeugt. Wenn diese Zufallszahl kleiner als \(P_m\) ist, wird dem Gen eine Zufallszahl mit der unteren und oberen Grenze zugewiesen.

Schwarmintelligenz

Grundprinzip

- kollektives Verhalten einfacher Agenten (z. B. Insekten, Vögel)

- Systemverhalten entsteht durch lokale Interaktion & Selbstorganisation

- kein zentrales Steuerungselement, aber globale Zielerreichung möglich

- robust gegenüber Ausfällen, sehr flexibel einsetzbar

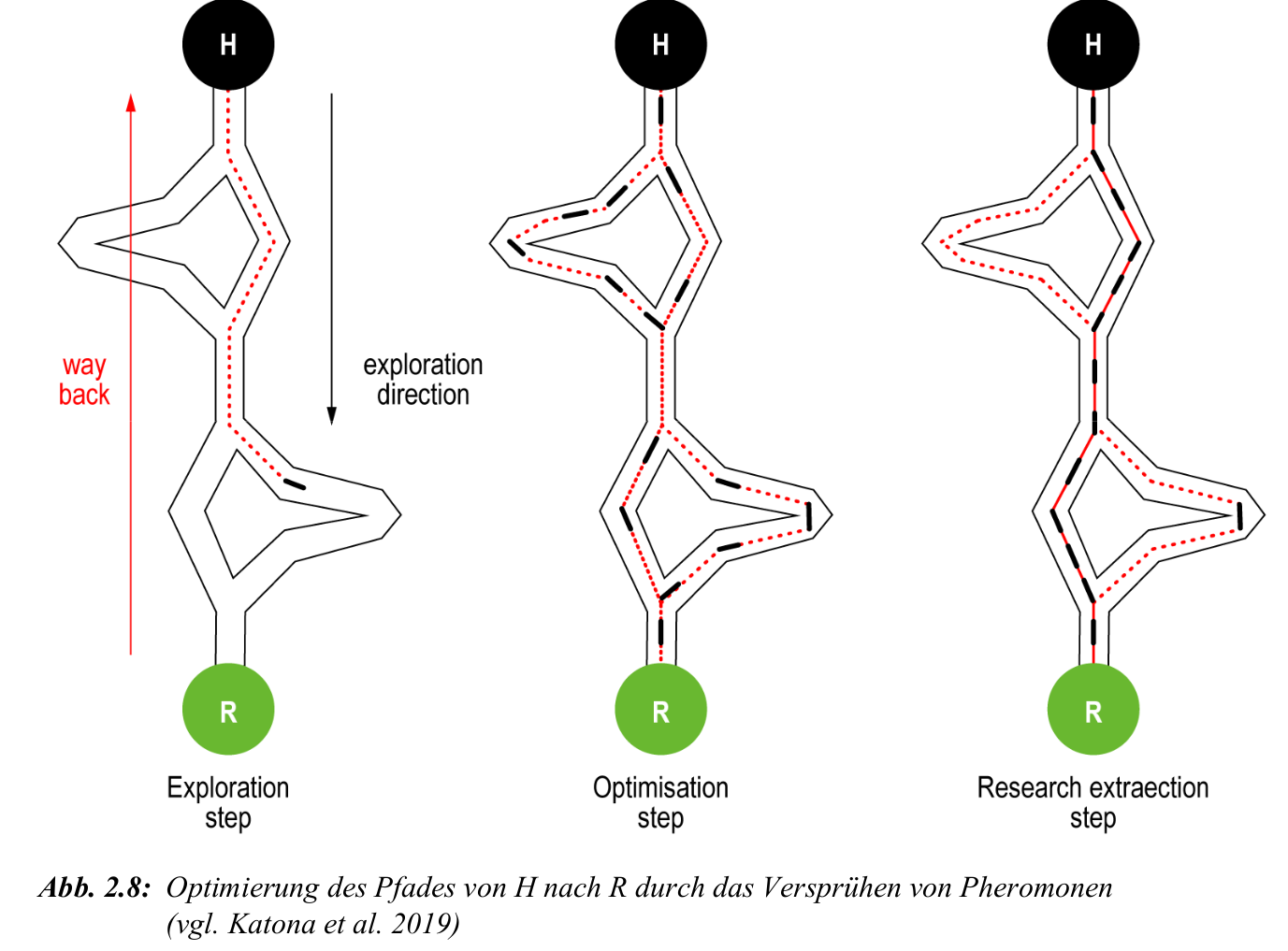

Ameisenalgorithmus (Ant Colony Optimization, ACO)

- Vorbild: reale Ameisen suchen effizient kürzeste Wege

- Kommunikation über Pheromonspuren – Stigmergie

- Bestandteile:

- künstliche Ameisen als Lösungskonstrukte

- Pheromon-Aktualisierung (Verstärkung & Verdunstung)

- optional: Daemon-Strategien zur Sicherung guter Lösungen

- geeignet für kombinatorische Optimierung (z. B. Routing-Probleme)

Expertensysteme (ES) und Multiagentensysteme (MAS)

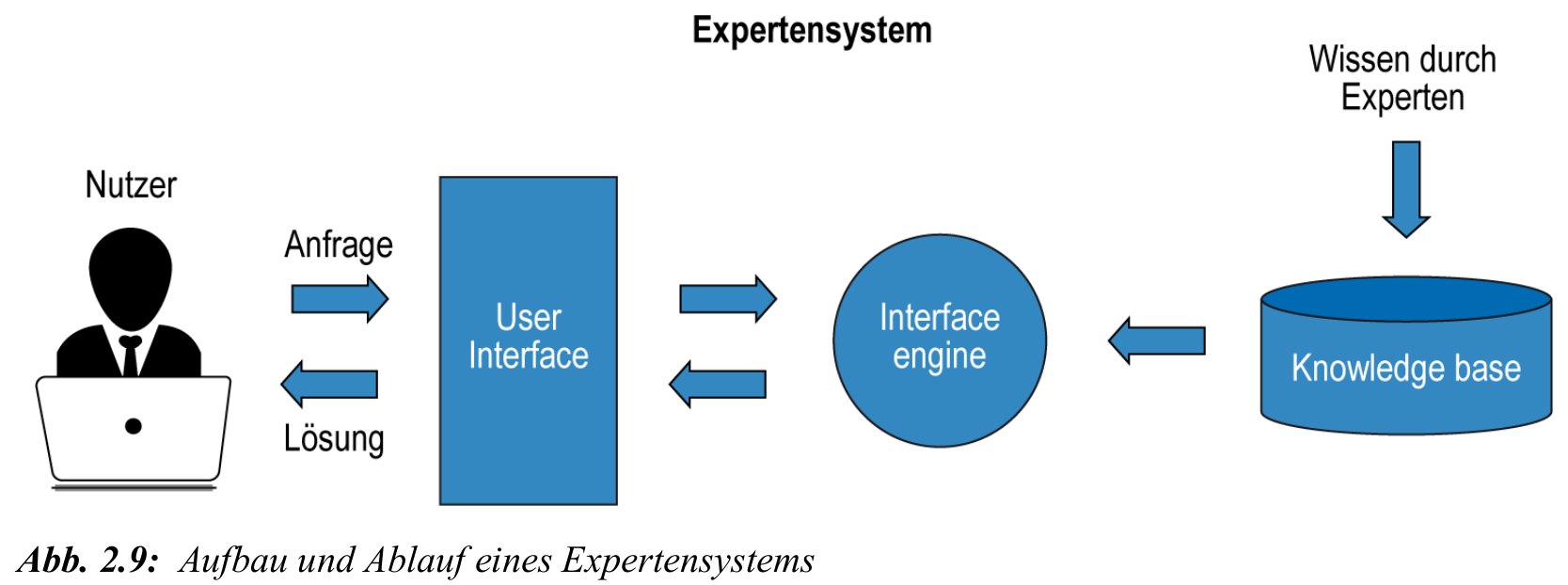

Aufbau und Arbeitsweise

- wissensbasierte Systeme: simulieren Expertenwissen

- bestehen aus:

- Wissensbasis: Fakten, Regeln, Heuristiken

- Inferenzmaschine: Schlussfolgerung durch Verkettung

- Benutzeroberfläche: Eingabe/Interaktion

- Vorwärtsverkettung: datengetriebene Ableitung

- Rückwärtsverkettung: hypothesengeleitete Prüfung

Eigenschaften und Herausforderungen

- Netzwerk autonomer Agenten zur Lösung komplexer Probleme

- zentrale Merkmale:

- Situiertheit, Autonomie, Inferenzfähigkeit, Reaktivität

- Proaktivität, soziales Verhalten

- Vorteile: Robustheit, Skalierbarkeit, Wiederverwendbarkeit

- Herausforderungen: Koordination, Abstraktion, Konfliktlösung